Historie

_________________________________________________________________________________________________________________

Entstehung

Der DICHTUNGSRING wurde 1981 in Bonn und Bochum als literarische Gruppe und Zeitschrift unter wesentlicher Mitwirkung des Bochumer Romanisten Alfons Knauth gegründet.

Die literarischen Kontakte des DICHTUNGSRING spannen sich von Südamerika bis nach Osteuropa.

Herausgegeben wird der DICHTUNGSRING von einer Autorengruppe im Bonner Raum. Seine Mittel sind multilingual, die Texte der Zeitschrift gattungsoffen: Lyrik und Prosa, konkrete und visuelle Poesie, Essay und Wissenschaftsbeitrag, Satire, Rezension, Brief, Hörspiel, Drama ...

Junge Autoren werden entdeckt, auch bekannte Autoren nutzen den DICHTUNGSRING als Forum. Ebenso solche, die außerhalb des Mainstream im literarischen Diskurs stehen, werden beachtet. Mehrsprachigkeit erweckt durch die Gegenüberstellung von fremdsprachigem Original und deutscher Übersetzung die Neugier auf fremde Sprachsysteme. Die deutsche Sprache - nicht unbedingt die deutsche Kultur – überwiegt zwar, doch erscheinen im DICHTUNGSRING immer wieder Texte aus den verschiedensten Sprachen, die in der Regel zusammen mit der deutschen Übersetzung abgedruckt sind. Mehrsprachigkeit sensibilisiert zudem auch für die Erfassung des Ausdrucks anderer künstlerischer Gattungen, etwa von Gemälden oder Fotografien.

Zur thematischen Festlegung der übernationalen Grenzenlosigkeit werden Schwerpunkte gebildet, beispielsweise: Ende der Wirklichkeit, ZwischenMensch, Ungrade Tage, Einfach Kind sein.

Einzelne DICHTUNGSRINGer sind auch anderen Literaturzeitschriften verbunden, wie etwa dem Krautgarten oder der Matrix.

_________________________________________________________________________________________________________________

AutorInnen im Dichtungsring

Im Dichtungsring veröffentlichten u.a.

Holger Benkel

Marcel Beyer

Pierre Garnier

Eugen Gomringer

Nobert C. Kayser

Myriam Keil

Thomas Kling

Primo Levi

Friederike Mayröcker

Oskar Pastior

_________________________________________________________________________________________________________________

Bericht über

25 JAHRE

DICHTUNGSRING

IM HAUS DER LITERATUR, BONN, 21.10.2006

von Ulrich Bergmann,

etwas redigiert von Gerd Willée

Die ganze Feier gelang großartig!

Bruno Kartheuser, Leo Gillessen und Robert Schaus trafen kurz nach zwei am

Samstag bei Elke und Gerd ein, die Quiche Lorraine und delikate Happen und

Weintrauben reichen ließen, dazu Kaffee. Wir fuhren mit zwei Großraumtaxis

und meinem Peugeot zum Haus der Literatur in der Lennéstraße, wo eine junge

Dame uns empfing. Unser Besuch zeitlich eng begrenzt, aber die

zwischenmenschlichen Abstände wurden immer geringer. Wir legten unsere

Zeitschriften und Bücher auf zwei Tischen in der Eingangshalle aus.

Die Beteiligten:

Vom KRAUTGARTEN: Bruno Kartheuser (Chefredakteur) und seine Tochter

Alexandra (Redakteurin), Leo Gillessen (Redakteur), Robert Schaus (früher

Redakteur, jetzt künstlerischer Berater).

Vom DICHTUNGSRING: Elke

Trefz-Winter; Gerd Willée, Ulrich Bergmann; Susanne Schmincke; Renate

Voswinkel; Rita Kupfer, Horst Saul; Ines Hagemeyer; Gisela Zimmer; Werner

Brand; Alfons Knauth. (Barbara und Siegfried Mundt sind zur Zeit in

Portugal; Francisca Ricinski-Marienfeld in Rumänien; Ingo Kottmayr und

Thomas Krämer konnten nicht kommen).

Etwa 15 Gäste, darunter unser Verleger Traian Pop, erschienen zu der

kompakten Veranstaltung, so dass der kleine Saal so gut wie voll besetzt

war.

Pünktlich um 16 Uhr begann die dreifache Feier – 25 Jahre Dichtungsring,

Präsentation der 34. Nummer („Zwischenmensch“), Wiederbegegnung mit der

ostbelgischen Zeitschrift KRAUTGARTEN aus St. Vith.

Das Duo Začatečnik jonglierte mit Bällen und sprach dazu einen Text über das

Dichten (mit Worten). Ines in die Coda des Jongliersatzes ihr Gedicht

„Sprachspiel“. Ulrich, der die Veranstaltung moderierte, sagte ein paar

Worte zur wechselvollen Geschichte der Autorengruppe und

Literaturzeitschrift DICHTUNGSRING. Er stellte den Gründer der Zeitschrift

vor, Alfons Knauth, zitierte das Editorial („Fürwort“) aus der ersten Nummer

des DICHTUNGSRINGS und kündigte an, der Dichtungsring werde auch die

nächsten 25 Jahre weiterbestehen. Dann folgte die Lesung. Zuerst lasen die

Krautgärtner Leo, Bruno und Robert lyrische Gedichte.

In der Pause wurden immerhin 7 DICHTUNGSRING-Hefte verkauft, und wir

erhielten ein neues Abonnement!

Nach der Pause folgte Akrobatik des Duo Zacatecnik, dann lasen die

Dichtungsringer Texte aus der neuen Nummer: Elke („der dichter als

akrobat“), Ines (drei Gedichte: „Claire de Lune“, „schau“, „lille havfru“),

Ulrich (die Erzählung „Nachtschaum“), Elke las für Doris Distelmaier.Haas

(das Gedicht „Treppenhaus“), Horst Saul („Prometheus“), Rita (das Gedicht

„Sprach.los“), Susanne Schmincke („Kaffee“) und Gerd Willée einen von ihm

übersetzten Text („At Wolznach“ von Paul Murphy).

Das Schlusswort hatte

der, der einst das erste Wort für den DICHTUNGSRING sprach: Alfons. Er bezog

sich auf das eingangs zitierte Editorial des ersten Dichtungsrings:

„Korrespondierendes Mitglied ist der Papst.“ In der Tat schrieb der

Papst, bei dem er anfangs Theologie studierte, in diesem Jahr einen

Glückwunsch zur Emeritierung… Dann las Alfons, von Musik begleitet, einen

multilingual-phloboglotten Text: „Decaglottadecadente“ – eine babylonische

Sprachverwicklung in 10 Sprachen, angelehnt an seine „Multiple Joyce“-Texte.

Pünktlich um 18 Uhr endete die Feier. Danach trafen sich die meisten noch im

Ristorante „Baffo“ in der Wolfstraße – und tagten fast bis Mitternacht.

_________________________________________________________________________________________________________________

Wie der Dichtungsring entstand

Der Dichtungsring am 31.10.2012 im Haus der

Vielfalt, Bonn, Brüdergasse: Ulrich Bergmann, Theodor Payk, Horst Saul,

(Franz Hofner), Susanne Schmincke, Monika Lamers, eje winter, (Uwe Mackert),

(Dominik Dombrowski), Gerd Willée, Gabriele Frings

Hier ein Brief des Gründers, den er zur 30-Jahr-Feier schrieb:

Lieber Dichtungsringer Ulrich,

gestern, als die Kastanienbäume auf der Poppelsdorfer Allee so prächtig

blühten, habe ich ein wenig im Blütenstaub meiner Akten gestöbert, um mir

die Anfänge des Dichtungsrings ins Gedächtnis zu rufen.

Im

Frühjahr 1981 rief mich ein Kollege der Universität Bonn, der

Italienisch-Lektor Pino Rizzuto, in meiner Bonner Wohnung an (ich war 1977

an die Ruhr-Universität Bochum berufen worden, aber er wusste von meinem

Vor- und Fortleben in Bonn). Pino fragte, ob ich bei einer interkulturellen

Zeitschrift und Dichtergruppe mitwirken wollte, als eine Art

komparatistischer Berater und musischer Beiträger. Vielleicht hätte ich ja

gleich eine Idee für den Namen einer solchen Gruppe und Zeitschrift. Der

Anruf erreichte mich just in dem Moment, als ich den Dichtungsring eines

Waschbeckens meiner Wohnung in der Königstraße erneuerte. Damit war der Name

für die Gruppe wie für die Zeitschrift gefunden. Das magische objet

trouvé erleichterte mir die Entscheidung, an dem Unternehmen

teilzunehmen, sehr.

In der konstituierenden Sitzung, die bei dem agilen Kulturmanager und

gelegentlichen Dichter und Fotografen Thomas Rugo in der Prinz-Albert-Straße

stattfand, wurde der von mir vorgeschlagene Name von den etwa 5

Gründungsmitgliedern angenommen. Die aktivsten Mitglieder der ersten Stunde

waren die genannten Thomas Rugo und Pino Rizzuto, der jugendliche Verleger

Karl-Heinz Schmitz (Übergrenzen-Verlag, Herausgeber der

Science-Fiction-Zeitschrift Solaris), die wort- und bildbesessene

Studentin Daniela Warkow sowie meine philologische und logophile Wenigkeit.

Daniela besorgte das Foto des tropfenden Wasserhahns, dessen Dichtung zum

Leitbild der Zeitschrift werden sollte und zusammen mit dem ‚gekachelten’

Schriftzug das Vorder- und Rückencover des 1. Heftes bildete. Ein Ortstermin

für die Produktion des Fotos in einer Beueler sanitären Einrichtung,

ausgestattet mit Kacheln und Wasserhahn, gefolgt von der graphischen

Gestaltung des Covers war die erste gemeinsame künstlerische Unternehmung

des Dichtungsrings, an der alle oder fast alle der oben genannten

Gründungsmitglieder teilnahmen.30 Jahre Dichtungsring in der Bad Godesberger

Redoute

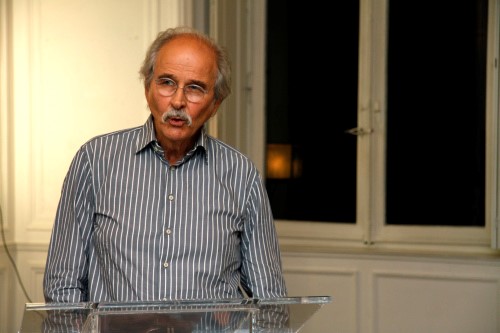

2011 –

Alfons Knauth, Begründer des Dichtungsrings

Bald kamen neue Dichtungsringer hinzu, so der inspirative Ingo Kottmayr, der

an meinem Lehrstuhl an der Ruhr-Universität als studentische Hilfskraft

arbeitete, der dichterisch und malerisch gleichermaßen schöpferische Werner

Brand, die Bonner Schriftsteller Christoph Klimke und Achim Beutner, die

alle an der Gestaltung des 1. Heftes, das im Juni 1981 erschien, beteiligt

waren. Ab dem 2. und vor allem dem 3. Heft gesellten sich eine Reihe

Bochumer Studenten, wie Uwe Gemba, Dieter Pougin und etwas später Wolfgang

Sprenger zum Dichtungsring, daneben die Ruhrgebiet-Schriftstellerin

Brigitte Werner. Aus Bonn kamen die – aus meiner Sicht bedeutendsten –

Dichterinnen eje winter, Barbara Musial und Ines Hagemeyer hinzu, außerdem

der ausschweifende hg Kestel und der ausgefeilte Peter Horn, die beide zu

den wichtigsten Wegbereitern zählten. In den 90er Jahren konnten als

langjährige Berater und Beiträger die drei Internationalen

Humboldt-Preisträger Darko Suvin (McGill University, Montreal), Wladimir

Krysinski (Université de Montréal) und Lisa Block de Behar (Universidad de

la Républica, Montevideo) gewonnen werden; 1993 Frank Henseleit [Nr. 22].

Über die neueren Mitglieder weiß der jetzige Dichtungsring besser

Bescheid und gibt sein Impressum und Inhalt Auskunft.

30 Jahre Dichtungsring (1981-2011)

Die poetische Aktion, die kollektive Kreation und das Korrespondenz-Prinzip

machten – ineins mit dem interkulturellen und dem multilingualen Prinzip –

einen wesentlichen Teil des literarischen Programms der Gründerzeit aus.

Zusammen mit Ingo Kottmayr und Dieter Pougin entwickelte der heteronyme

Queneauth das mischsprachige Text-Genre des Multiple Joyce, das

inzwischen einen gewissen generischen Stellenwert in der Vergleichenden

Literaturwissenschaft erlangt hat[1].

Wichtiger erscheint mir jedoch die Vielfalt und Wandlungsfähigkeit des

Dichtungsrings. Höher als das genannte Text-Genre des Multiple Joyce

schätze ich persönlich die Poesie und Prosa der erwähnten

Dichtungsringerinnen, manch anderer Dichtungsringer und vor allem

Gastschriftsteller wie Haroldo de Campos, Pierre Garnier, S. J. Schmidt,

Marcel Beyer, Oskar Pastior und Friederike Mayröcker.

Die Vielfalt des Dichtungsrings – und sicher auch seine symbolische

Signatur – haben dazu beigetragen, daß er nunmehr dabei ist, seinen 25.

Jahresring anzulegen. Die Bäume der Poppelsdorfer Allee – an deren Bewahrung

die Dichtungsringer mit der Installation ihrer Blattgedichte aktiv beteiligt

waren[2]

– feiern dies mit ihrer dichterisch nicht zu übertreffenden Blüte.

K. Alfons Knauth

[1]

Siehe das Cover und mehrere Artikel des von der Komparatistin Monika

Schmitz-Emans herausgegebenen Bandes Literatur und Vielsprachigkeit,

Heidelberg: Synchron 2004; siehe auch die Rezension in der

Zeitschrift Germanistik Bd. 16, Heft 2, 2006.

[2]

Siehe die Dokumentation in Heft 2, 1981.

_________________________________________________________________________________________________________________

Dichtungsring und

Krautgarten

Schon seit 1992 haben Krautgarten und

Dichtungsring freundschaftliche Beziehungen. Im Krautgarten hatte ich 1990

meine allererste Veröffentlichung (Gedichte), seither bin ich über 30 Mal in

dieser Zeitschrift veröffentlicht worden, die sich dem Gedanken der Euregio

und der Kultur der deutschen Sprache in allen deutschsprachigen Regionen

verpflichtet fühlt, aber auch der Gemeinschaft mit den Nachbarsprachen in

Flandern, der Wallonie und im Lëtzebuergeschen. Ich erinnere mich an die

vielen langen Telefongespräche, die ich mit Bruno Kartheuser über seine

literarische und redaktionelle Arbeit hatte, und die ausführlichen Briefe,

die wir uns schrieben. Es ging auch damals schon um seinen Kampf gegen die

Niermann-Stiftung, deren nationalsozialistische Wurzeln und weiterwirkende

nationalistische Einflüsse er bekämpfte.

Als 1992 die Gedichtzyklen von Leo Gillessen, Bruno Kartheuser und Robert

Schaus unter dem Titel „Zeitkörner“ erschienen, schrieb ich eine

ausführliche vergleichende Rezension, es war meine erste überhaupt. In einem

Brief vom 2.2.1993 an mich beklagte Bruno die „traditionelle Stummheit der

ostbelgischen Eifel“. Es wird hier klar, dass der Krautgarten früh bestrebt

war, über den eigenen Gartenzaun zu schauen. Das hat der rührige Herausgeber

mit seiner Crew dann auch in die Tat umgesetzt und ausufernde Beziehungen

geknüpft – nach der Pflege der heimatlichen und nachbarlichen Sprachen und

Literaturen ging es verstärkt in die Region Aachen-Trier-Koblenz-Bonn-Köln,

dann ins wiedervereinigte Berlin, nach Österreich und in die Schweiz – es

gab Sondernummern zu diesen großangelegten Exkursionen mit namhaften Autoren

– um nur einige Autoren der Berlin-Nummer zu nennen: F. C. Delius, Günter

Grass, Walter Höllerer, Stephan Krawcyk, Günter Kunert, Oskar Pastior,

Kathrin Schmidt, Peter Schneider, Richard Wagner, Ulrich Woelk ... Die

Weltoffenheit ist dem Krautgarten bis heute geblieben – als Lebens- und

Überlebens-Elixier. Ganz am Anfang standen auch wir vom Dichtungsring, das

war schon eine andere, wenn auch noch nicht die weite Welt.

Im März 1992 hatte sich der Dichtungsring eine Vereinssatzung gegeben. Im

September nahmen Eje Winter und ich an der Autorenlesung im Rahmen des 23.

Münstereifeler Literaturgesprächs teil, von dem das WDR III-Radio

berichtete. Zum Thema „Entgrenzungen im Kern Europas“ lud der Krautgarten

einige seiner Autoren zur Teilnahme an diesem 3-tägigen Symposion ein.

Der Dichtungsring besuchte den Krautgarten in St.

Vith im April 1993 mit einer 7-köpfigen Abordnung, zu der auch Ines

Hagemeyer, Eje Winter, Gerd Willée und ich gehörten. Nach dem Mittagessen in

einem St. Vither Restaurant und dem Besuch einer Ausstellung von Irene

Gillessen im Rathaus veranstalteten wir dort eine Lesung der Redakteure.

In Heinrich Bölls Haus in Langenbroich begegneten

wir Dichtungsringer am 25. September 1993 erneut den Krautgärtnern. Nach

einer Lesung der Autoren kam es zur Diskussion über Probleme des Schreibens

im deutschsprachigen Randgebiet Ostbelgiens: „Kritische Masse –

Regionalliteratur – Grenzräume – Wirksamkeit des Schreibens“. An dem

Gespräch nahm auch der Priester und Künstler Herbert Falken teil, ein Freund

Heinrich Bölls. Der Dichtungsring war beteiligt mit Eje Winter, Jörg

Kohnen-May und Ulrich Bergmann.

Francisca Ricinski, Eje Winter und ich sind mehrmals im

Krautgarten veröffentlicht worden; umgekehrt wurden Bruno Kartheuser, Leo

Gillessen und Robert Schaus im Dichtungsring publiziert.

Ich bin seit etlichen Jahren Mitglied des Krautgartens und berechtigt, an

den Mitgliederversammlungen mit Stimme teilzunehmen. Im Jahr 2004 nahm ich

mit Leo Gillessen, Robert Schaus und Dietmar Sous an einer Autorenlesung im

Belgischen Haus zu Köln teil.

Der Dichtungsring bekam zum 25-jährigen Jubiläum Besuch aus St. Vith: Bruno

Kartheuser, Leo Gillessen und Robert Schaus reisten nach Bonn und nahmen am

21. Oktober 2006 an unserer Feier im Haus der Literatur und am

anschließenden Abendessen in einem Ristorante der Altstadt teil. Der

Krautgarten brachte danach ein Porträt des Dichtungsrings mit Texten von Eje

Winter, Francisca Ricinski, Ines Hagemeyer und mir im Mittelteil der Nr.

49,2006.

Der Krautgarten gibt zwei Nummern im Jahr heraus, er wurde ein Jahr nach dem

Dichtungsring gegründet. So fuhren Ines Hagemeyer und ich ein Jahr nach

unserem Jubiläum nach Eupen, wo der Krautgarten im Beisein der

Kulturministerin Isabelle Weykmans sein Jubiläumsfest im Rahmen einer

Ausstellung von Robert Schaus im Regierungsgebäude feierte. Der Krautgarten

brachte Rezensionen zu zwei Büchern von mir, zuletzt in der neuesten Ausgabe

über meinen Roman „Doppelhimmel“, kürzlich auch zu Ines Hagemeyers

Gedichtband „aus dem Gefährt das dir Träume auflädt“.

Die

Beziehungen zwischen Dichtungsring und Krautgarten sind zwar nicht eng und

literarisch gesehen nur wenig konkret, was die Zusammenarbeit beider Gruppen

anbetrifft, aber herzlich und beständig. Vor Jahren erklärten wir uns

solidarisch mit dem Krautgarten in seinem Kampf um öffentliche Gelder der

ostbelgischen Regierung und vor allem mit Bruno Kartheusers langjähriger

Aufarbeitung faschistischer und nationalistischer Strömungen, die bis zum

heutigen Tag nachwirken, etwa in der Niermann-Stiftung, die im autonomen

Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens großen Einfluss hatte.

Ihre Solidarität erklärten namhafte Autoren:

Michael Buselmeier, Elke Erb, Herbert Falken, Ludwig Harig, Gert

Heidenreich, Franz Hohler, Hadayatullah Hübsch, Norbert Hummelt, Heinz

Kahlau, Jürgen Kross, Herbert Laschet, Werner Laubscher, Wendel Schäfer,

Landolf Scherzer, Imre Török, Aglaja Veteranyi ... etliche von ihnen Autoren

des Krautgartens. Es kam schließlich zu gerichtlichen Auseinandersetzungen,

die Bruno Kartheuser und seine Mitstreiter verloren.

Und viele Misslichkeiten blieben bestehen. In einem Brief an mich vom 11.

April 1996 schrieb Bruno:

„Lieber Ulrich, ganz schön subversiv Deine Post, wenn Du schreibst, die

ArthurTexte seien ein Vorschlag für den Herbst-KRAUTGARTEN, denn wie willst

Du wissen, ob es dann noch einen KRAUTGARTEN gibt ...? Es ist schon

zutreffend, daß die Folgen der lustvollen Fürsorge meiner Nazis in

Düsseldorf und St. Vith mich voll erwischt haben. Pro Woche im Durchschnitt

bewerbe ich mich um eine Arbeit, aber der Respons ist dünn, und spätestens

ab dem Sommer bricht der Ernst aus in der beruflichen Selbstversorgung.

Manchmal gibt es Erheiterung, - so, wenn ein Journalist vorbeikommt, der

seit längerem an einem Rundfunkportrait unserer Situation arbeitet; oder ich

selbst ein Dutzend Interviews in der Gegend aufzeichne für einen flämischen

Sender; oder wieder einmal eine Seite mir gelingt oder ein neues

Schreibprojekt mich anfällt. Ringsum ist totales Schweigen, bei den einen

aufgrund faschistischer Ausgrenzungsroutine, und bei den andern aus

atavistischer Unbedarftheit und Wortbedürfnislosigkeit. Tröstlich hebt die

Natur sich ab, die ihre Jahreszeitanwandlungen kriegt und mit der man auf

eigentümliche Weise reden kann. Wir arbeiten ernsthaft am neuen KRAUTGARTEN,

der im Mai/Juni erscheinen soll, für den aber noch nahezu alles Geld fehlt.

Meine Offiziellen in Eupen haben mich vor zwei Wochen erstmals seit August

über meine Finanzerwartungen belehrt, und das heißt: kein Geld bis zum

Herbst, sie legen aber größten Wert darauf mir zu versichern, daß ich

natürlich ungehindert arbeiten darf – abgesehen davon, daß sie sich einen

andern KRAUTGARTEN wünschen, einen, den auch sie mit Lust und Gewinn lesen

könnten, mit mehr Volk und Tum und Boden. ...“

Es ging wieder aufwärts. Im August 1996 erhielt die ostbelgische

Literaturzeitschrift KRAUTGARTEN den Walter-Hasenclever-Preis der Stadt

Aachen (Förderpreis).

Auf dem Sommerfest 2013 in St. Vith war der Dichtungsring nach längerer

Pause mit Francisca Ricinski, Susanne Schmincke und mir anwesend. Wieder

sieht Bruno Kartheuser seine Zeitschrift gefährdet, weil Eupen nur einen

halben Geschäftsführer finanzieren will. Aber wir wissen aus langer

Erfahrung: Der Krautgarten ist ein gelernter Phönix, der seine Asche kennt

und wieder unter sich lässt auf seinen Ikarusflügen durch die Sonnenwinde

des Buchstaben-Universums. In meinem Brief vom 31.1.2006 an die autonome

Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft steht, was auch jetzt wieder

gilt:

„Einen besseren Botschafter der international gedachten Kultur des

EUREGIORaums kann ich mir gar nicht vorstellen. ... Kartheuser und Co. haben

Ostbelgien tatsächlich zu einem literarischen Standort gemacht, was es vor

dem Ersten Weltkrieg nicht war ... Das sollte die derzeitige Kulturpolitik

weiterhin ermöglichen. Ich weiß, dass Herr Kartheuser wegen seines

moralpolitischen Engagements – Aufarbeitung der Geschichte in der Zeit des

Faschismus, Kritik an belgischen Verstrickungen mit der dubiosen

Niermann-Stiftung – auf politischer Ebene nicht von allen so geschätzt wird

wie von liberal gesinnten Bürgern Belgiens oder Deutschlands. Ich hoffe,

dass derartige Motive nicht dafür ausschlaggebend sind, dem KRAUTGARTEN die

Mittelverstärkung zu versagen, so dass seine Existenz bedroht erscheint.

Bedenken Sie Ihre Politik! Bedenken Sie, dass wir in Deutschland, wir

Rheinländer, den KRAUTGARTEN, diese grandiose Zeitschrift lieben! Bedenken

Sie den Schaden, den wir alle erleiden, wenn Ostbelgiens bester

Multiplikator eingeht. Der KRAUTGARTEN ist auch unsere Heimat, tief im

Westen, er ist eine Brücke nach Belgien!“

Ulrich Bergmann, 25.6.2013

_________________________________________________________________________________________________________________

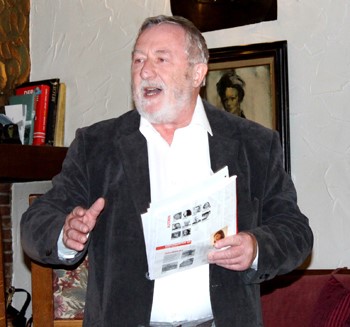

Dichtungsring trifft Krautgarten

Am 23.06.13 besuchten Francisca

Ricinski-Marienfeld, Susanne Schmincke und Ulrich Bergmann das Sommerfest

der Literaturzeitschrift „Krautgarten“ im belgischen St. Vith. Trotz

des nasskalten Eifelwetters, das einen Aufenthalt auf der Terrasse am See

verhinderte, gab es im gemütlichen Hotelambiente anregende Gespräche und ein

Kennenlernen zwischen Autoren, Lektoren, Herausgebern und Sponsoren. Nach

dem Essen stellten Bruno Kartheuser, Klaus Wiegerling und Andreas Dury das

frisch in der „edition krautgarten“ erschienene Buch von Wendel Schäfer

„Draußenschön“ vor.